近几年来,随着医疗技术的进步和大众健康管理意识的提高,息肉的检出率越来越高,比如:胃息肉、肠息肉等。而一看见体检报告上出现“息肉”这两字,有些人就紧张不安,觉得离癌症又近了一步;还有些人则认为息肉是良性的,不必担心。那究竟哪种想法才是正确的呢?

专家表示,息肉是人体器官黏膜上长出的“多余的肉”,属于良性肿瘤,一般不会对人体造成威胁;但部分息肉有恶变倾向,容易发展为癌症!

下面我们一起来看看一些常见的“多余的肉”。

胃息肉,大体上可以分为胃底腺息肉、增生性息肉、腺瘤性息肉、特殊息肉这几种。1、胃底腺息肉,可能与长期服药有关,基本不癌变。长期口服质子泵抑制剂,可能会导致胃底腺息肉,直径<1cm 的息肉在患者停用药剂一段时间后可能会消失;直径≥1cm,通常建议在内镜下切除。2、增生性息肉,癌变风险较低。大部分胃息肉属于这一种,通常与幽门螺杆菌、萎缩性胃炎等长期慢性炎症有关,有一定的癌变风险,但很低(大约0.4%~1.76%)。其中40%的增生性息肉在根除幽门螺杆菌后可以完全消退,因此要积极治疗幽门螺旋杆菌。3、腺瘤性息肉,癌变率高,要高度关注。腺瘤性息肉约占胃息肉的10~25%,癌变率高,可达30~58.3%。一经发现应该在内镜下尽可能切除。

注意:内镜下黏膜完全切除的复发率约为2.5%,因此腺瘤切除一年后需要内镜复查,同时每3-5年随访一次。

肠息肉一般分为腺瘤性息肉和非腺瘤性息肉。

1、非腺瘤性息肉。主要是炎性息肉、增生性息肉、幼年性息肉等,一般不会癌变;但也不是100%不会癌变,如果这种息肉长得比较大、时间比较久,也有变成肿瘤性息肉的可能。

2、腺瘤性息肉。腺瘤性息肉又可分为腺管状腺瘤、绒毛状腺瘤和绒毛腺管状腺瘤,这类肠息肉是公认的癌前病变,几乎9成大肠癌都是由腺瘤性息肉发展而来。

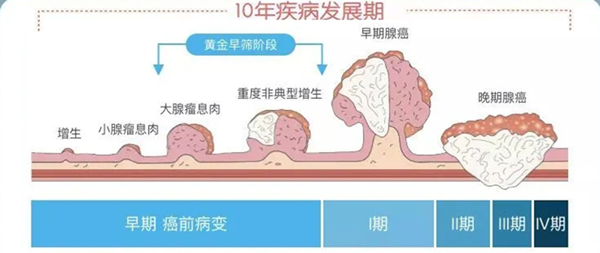

对于腺瘤性息肉,一定要尽早切除,虽然从腺瘤到癌症大约需要10年左右的时间,但随着息肉体积的增大,数目的增多,癌变几率也会增加,直径超过2cm的腺瘤性息肉约有半数会癌变。而且腺瘤结构中的绒毛状成分越多,癌变的可能性越大。研究表明:至少80%的大肠癌都是从肠息肉一步步“进化”过来的:息肉→腺瘤→腺瘤伴异型增生→原位癌→浸润性癌。不过有息肉的朋友不要过于担心,因为这个过程可能需要5-10年,我们有足够的时间阻断它的发展。

另外,建议40岁以上有肿瘤家族史的人群,家里有直系亲属是胃肠息肉患者的,长期喝浓茶烈酒、爱吃烧烤的人群,长期服用大量阿司匹林等药物的老年人,每年要做一次胃肠镜检查,以便能及早发现息肉,防止息肉恶变。还有需要注意的是,肠息肉易复发!通常肠息肉切除后半年到一年内应返院复查肠镜。如果风险高的息肉,则需在3个月内返院复查(具体随访时间视息肉大小及病理结果而定)。

对于胃肠镜里的“息肉”,您看懂了吗?

(文字来源/病理科 陈偲瑶)