当细菌在心脏瓣膜疯狂肆虐,当心脏的跳动成为生命的倒计时,每一分一秒都是在与死神的赛跑。近日,广西科技大学第一附属医院胸心血管外科连续完成多台高难度心脏手术,与死神博弈,用仁心与匠心为患者重燃“心”希望!

【病例一】30公斤的生命奇迹:一场跨越体能与技术的“修心”之战

1.35米的身高、30公斤的体重、一颗超负荷运转的心脏……当这些关键词同时出现在一名成年患者身上,一场关乎生命与技术极限的博弈悄然展开。我院胸心血管外科团队突破重重难关,成功为一名超低体重合并严重心脏瓣膜病变的患者完成高难度手术,以“毫米级”精准操作与“预见性”治疗策略,为脆弱生命筑起双重保障。

患者女士因先天性发育障碍,37岁的她体重仅30公斤,身高1.35米。近半年来,她频繁出现胸闷气促、呼吸困难。到医院就诊发现:“二尖瓣瓣狭窄合并重度关闭不全”,同时存在严重心律失常,随时可能因心力衰竭或恶性心律失常猝死。科主任黄小龙说:“她的心脏就像一台油门踩到底的老旧发动机,再不停机维修,结局只有报废。”面对这场“修复与防御”并行的战役,团队需突破三重极限:

1、脆弱心脏的“无创考验”。患者心肌薄如蝉翼,体外循环需精准控制在儿童流量水平,心脏停跳液灌注压力误差不超过5mmHg;

2、“米粒上雕花”的瓣膜置换。主动脉瓣环直径仅13mm,缝合针距精确至0.3mm,避免损伤邻近传导束;

3、临时起搏器的“战术布局”。预判术后心脏水肿可能压迫传导系统,术中提前植入临时起搏器,为心脏复跳提供“安全缓冲”。

多学科会诊

14日,患者被送入手术室进行了长达5小时的手术。手术非常顺利,术后至重症医学科治疗。

术后2小时:临时起搏器以90次/分钟维持稳定心律;

术后3天:心功能改善,LVEF降至75%,起搏器支持频率降至70次/分钟;患者返回胸心血管外科病房;

术后5天:患者独立行走200米,心脏超声显示新瓣膜开闭良好,LVEF稳定在62%;

术后9天:心脏传导功能恢复,脱离起搏器依赖,成功拔除电极;

黄女士摸着胸前仅存的细小电极痕迹,眼含热泪说:“感谢医生给了我的心跳‘第二次机会’!”30公斤的体重,承载的是医者对生命的敬畏;1.35米的身高,丈量的是技术突破的维度。从瓣膜置换到临时起搏,这场“极限挑战”不仅展现了我院胸心血管外科团队“治危重、防未然”的综合实力,更诠释了以患者为中心的精准医疗理念。每一克体重的托举,都是对生命至上的庄严承诺!

【病例二】一台手术,三重挑战!重启新征程——勇闯“生命通道”

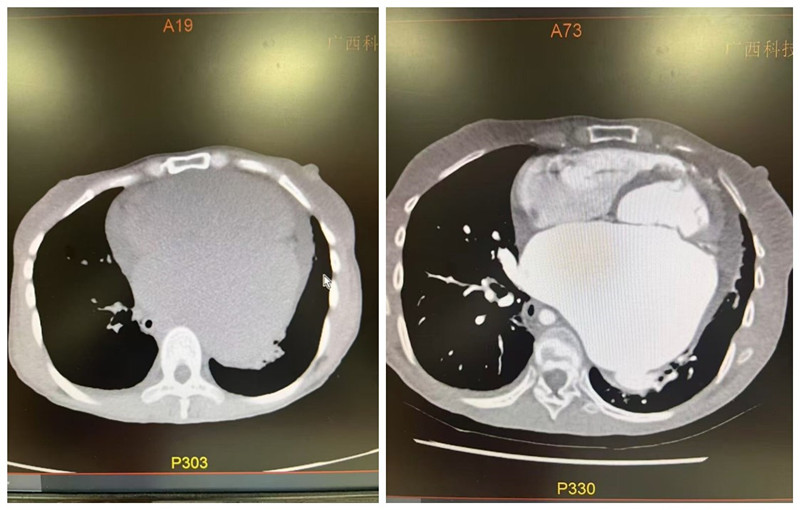

胸闷、气促、反复发热……44岁的覃先生被多重致命疾病缠身。面对感染性心内膜炎、双肺感染、右室流出道狭窄等多重“拦路虎”,我院胸心血管外科团队迎难而上,凭借精湛技术,在体外循环(CPB)下成功实施“室间隔缺损修补术+右室流出道疏通术+三尖瓣成形术”,为患者重启“生命之门”!

张先生因“反复发热、胸闷气促半月”紧急入院,经检查确诊为“感染性心内膜炎”,心脏超声提示:室间隔缺损(心脏“漏洞”导致血液异常分流);右室壁异常增厚,右室流出道严重狭窄(血流通道受阻,心脏“不堪重负”);三尖瓣重度关闭不全(心脏阀门失灵,加重心力衰竭);双肺严重感染(呼吸功能急剧恶化)。感染持续侵蚀心脏结构,心肺功能濒临崩溃,若不及时手术,患者将面临心衰、多器官衰竭甚至猝死的风险。心脏结构复杂,室间隔缺损位置特殊,右室流出道因肌肉异常增厚严重狭窄,需在修复缺损的同时精准疏通“生命通道”,并重塑三尖瓣功能。

感染性心内膜炎患者心脏组织脆弱,术中需彻底清除赘生物并控制感染扩散,对无菌操作和术后抗感染治疗要求极高。胸心血管外科联合药学科、麻醉科、超声科、重症监护团队等,为患者制定个性化手术方案,确保术中循环稳定、精准评估心脏功能,术后多维度护航康复。在麻醉科、体外循环团队的密切配合下,胸心血管外科团队开启这场“心脏保卫战”:

1. “建立体外循环”,为心脏按下“暂停键”,创造无血手术视野;

2. “精准修补室间隔缺损”:采用自体心包补片严密缝合,彻底封堵心脏“漏洞”;

3. “疏通右室流出道”:精细切除异常肥厚肌肉,拓宽血流通道,恢复右心功能;

4. “三尖瓣成形术”:植入人工瓣环重塑瓣膜结构,逆转血液反流。

手术历时6小时,顺利完成。术后心脏超声显示:室间隔缺损完全闭合,右室流出道血流畅通,三尖瓣启闭良好,心脏功能显著改善!

术后,重症监护团队24小时监测生命体征,精准调控心肺功能;感染科专家制定强力抗感染方案;四天后,覃先生顺利转回胸心血管外科普通病房,胸闷气促症状消失,体温恢复正常,肺部感染控制,如今已康复出院,重拾健康生活!

以心护心,为生命续航!每一次刀尖起舞,都是对生命的敬畏;每一台高难手术,都是技术与仁心的交融。我院胸心血管外科始终秉承“以患者为中心”的理念,勇攀技术高峰,为复杂心脏病患者筑起坚实的生命防线! (图文来源/胸心血管外科 石斯敏)