近日,广西科技大学第一附属医院心血管内科成功完成了全国首批、柳州地区首例智能温控超高功率消融+心腔内超声房间隔穿刺术(即:QDOT MICRO+ICE)指导下的射频消融手术。不仅让患者享受到了优质领先的治疗技术,也为科室在房颤疾病领域的高质化和精准化治疗奠定了更加坚实的基础。

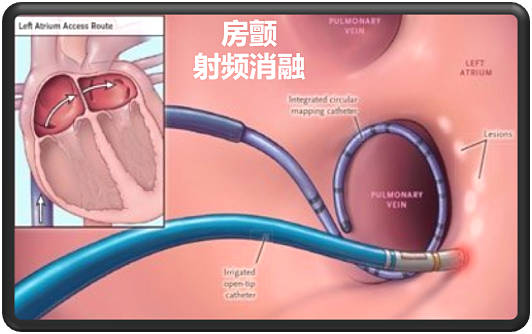

房颤是现今发病率极高的心律失常疾病。资料显示,每过25年,全球房颤患者的总数将翻一番,其整体发病人数已占全社会人口的2%~4%,尤其是80岁以上的高龄人,房颤发生率高达10%以上,我国有超过1000万的房颤患者,在疾病治疗上面临着严峻的挑战。房颤最常见的并发症是脑卒中(脑梗死),20%-30%的脑卒中并发于房颤,且具有较高的致残率和致死率,严重影响患者的生活质量,这不但给广大患者带来巨大的身心压力,也加剧了家庭、社会的护理和经济负担。由于可有效控制心律失常症状、减少复发、改善患者预后,导管消融术当前在房颤治疗中的地位越来越高。作为一种治疗房颤的介入技术,确保射频消融的有效性和安全性是重中之重。

房颤射频消融

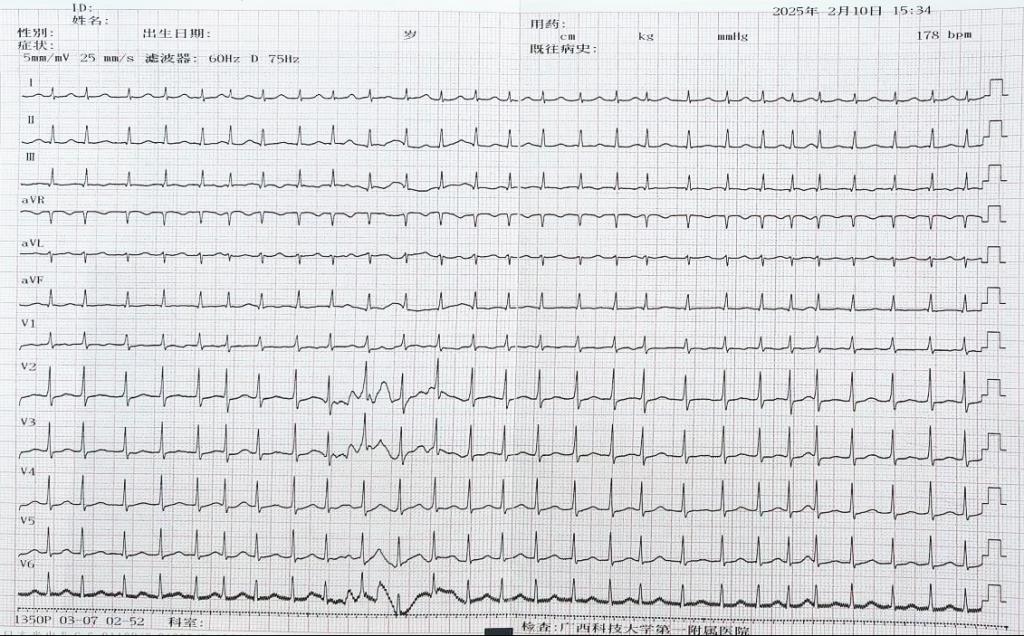

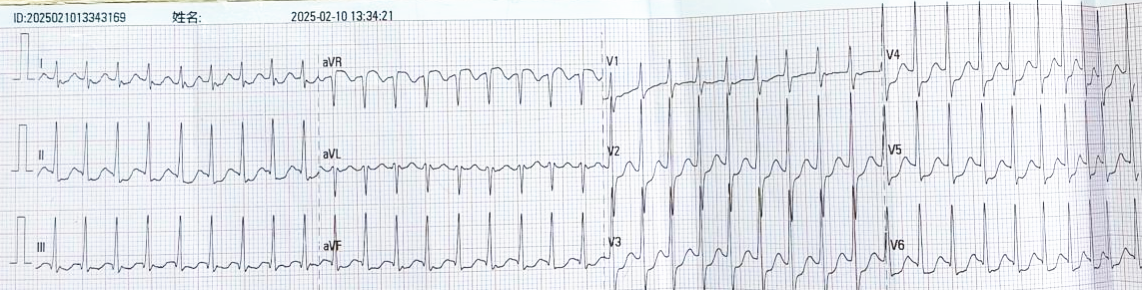

接受本次手术的是一位53岁的中年患者,房颤合并房室结折返性心动过速病史10余年,且对造影剂过敏,平日生活中受心房颤动及心动过速的困扰,频繁出现心慌、胸闷、黑朦等不适,经过多轮检查、病情讨论和仔细评估,结合最新的指南推荐,由于射频消融术能够有效控制心律失常症状、减少复发、改善患者预后,决定为患者实施这项微创介入技术。

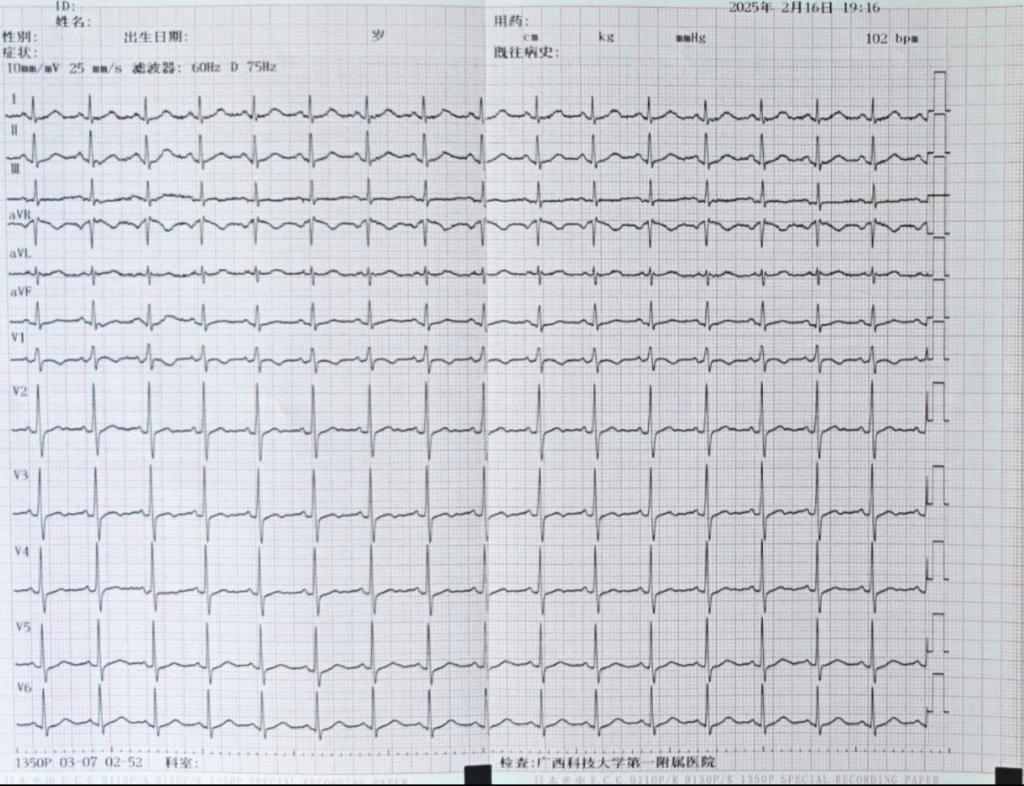

术前房颤心律

术前阵发性室上性心动过速心律

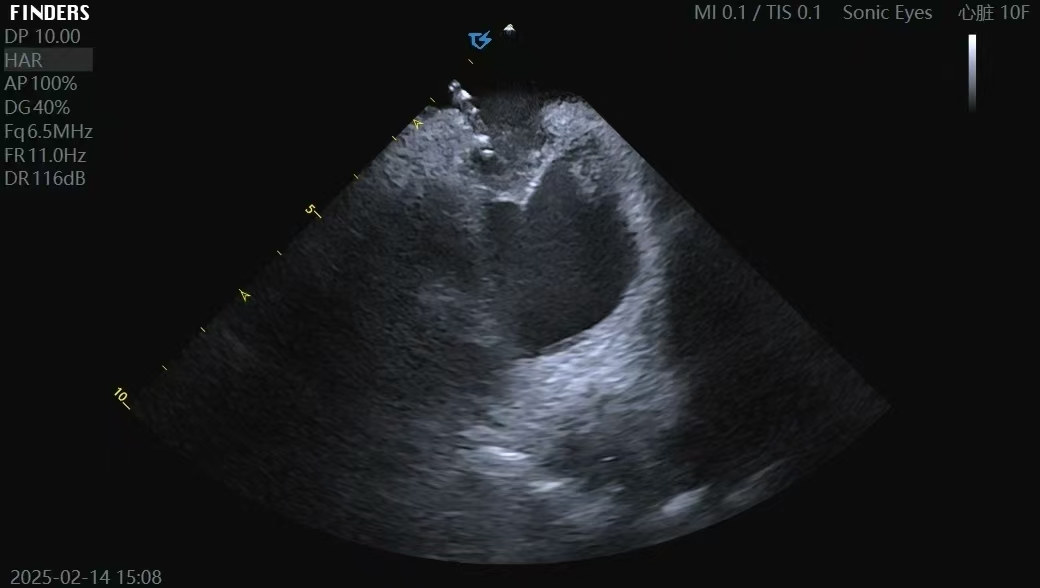

因患者心动过速时间长难终止,传统射频消融手术时间可能相对较长,且该患者对疼痛感受较敏感,因此确保射频消融的有效性、安全性和舒适性是关键。科室副主任(负责科室日常工作)李杰带领的电生理团队决定采用业内具有革命性意义的一款最新智能温控超高功率消融导管,为该患者实施房颤射频消融手术,且使用心腔内超声导管(ICE),避免了造影剂的使用。术中,李杰主任采用此种技术高效安全地完成了环肺静脉电隔离消融术和房室结双径路消融术,帮助患者成功地恢复了窦性心律,一次手术解决两种心律失常,且患者消融全程毫无疼痛的感觉。

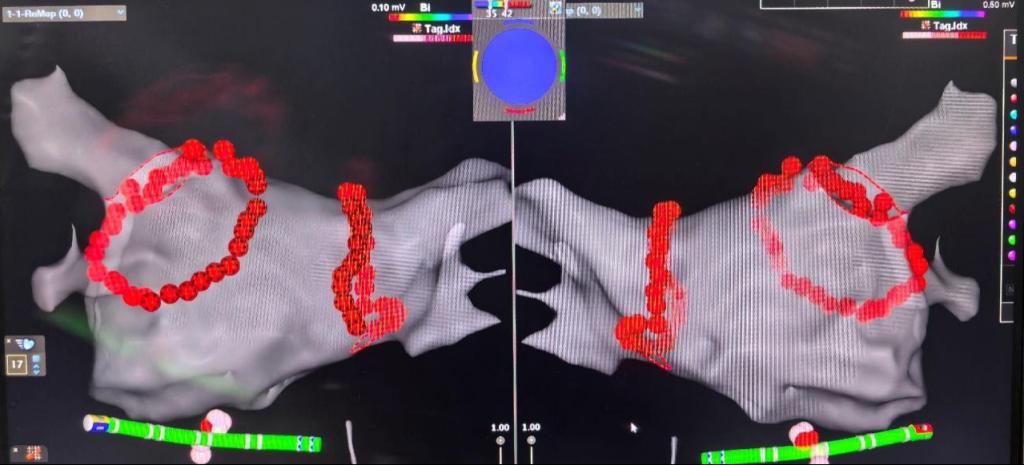

ICE指导零造影剂房间隔穿刺术

QDOT温控超高功率消融完成肺静脉隔离术

在心血管内科和导管室医护共同努力下,顺利为患者完成房颤消融术+房室结双径路消融术

术后正常窦性心律

本次完成的心腔内超声指导下的智能温控超高功率射频消融消融术,是心内科在心律失常治疗领域的一次重大突破,随着这项技术的开展和推广,本院医疗服务水平将会得到大幅提升,将会有更多的心律失常患者从中获益。

智能射频消融导管特点

这一款革命性的射频消融导管在压力监测的基础上配置了6个温度感受器,可提升温度感知灵敏度,同时通过实时温度反馈智能自适应调节功率和盐水灌注来降低并发症发生率,帮助术者更安心地进行高效消融,并新增3个微电极,可助力诊断复杂心律失常中的特殊电位。此外,该款产品将盐水灌注孔增加到了66个,可提高灌注效率、降低心脏负荷,有助于心衰患者的房颤消融。更值得一提的是,作为全球首款双消融模式压力导管,QDOT MICRO可通过QMODE和QMODE+模式(超高功率90W消融,单点放电仅需4秒)的随心切换提高手术效率,缩短手术时间。

心腔内超声导管特点

心腔内超声导管(ICE)技术是经血管置入心脏内部,实时提供高分辨率超声影像的导管技术。该技术具有以下优势:(1)ICE导管可360°旋转,灵活获取心脏长轴、短轴、四腔心等多切面影像,多角度成像,突破传统超声局限,精准引导复杂解剖结构;(2)ICE可替代传统X线透视引导,减少患者和手术医生的X射线暴露、很好地保护了孕妇、儿童、肝肾功能不全和造影剂过敏患者;(3)无需全身麻醉,降低围术期风险,适用于高危患者(如严重肺病、血流动力学不稳定),缩短术前准备及术后恢复时间;(4)具有实时成像功能,可全程监测心包积液,早期预警心脏穿孔,提高手术的安全性。

心血管内科是医院临床重点专科,面对万千房颤患者多元化诊治需求,科室在疾病的治疗和管理上持续研究和探索,将更多前沿技术和创新理念应用于临床,始终以创新突破为引擎,引领学科高质量发展,进一步提升房颤疾病的规范化诊疗水平。

图文/心血管内科