10月16日,广西科技大学第一附属医院心血管内科副主任李杰成功实施了柳州市首例、广西首批革命性的心脏手术——心腔内超声导管(ICE)引导下的脉冲消融治疗房颤,此次开展的微创手术治疗房颤更加安全、快速高效,是我院又一重大技术突破,标志着医院心脏治疗水平再上新台阶,为广大房颤患者带来新福音。

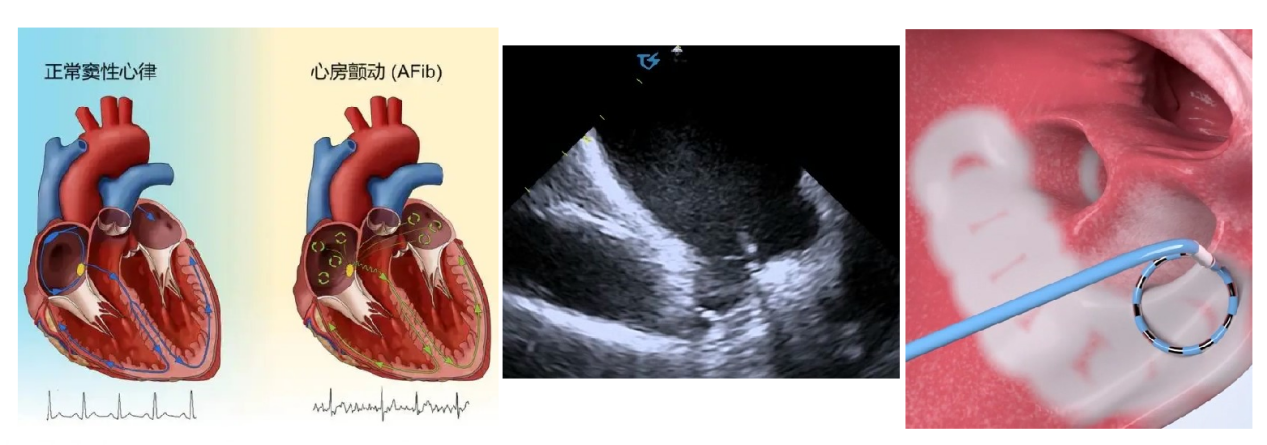

心房颤动(简称房颤)是临床中最常见的一种心律失常,发病率随着年龄的增加而逐渐增高,显著增加患者死亡、卒中、心力衰竭(心衰)、认知功能障碍和痴呆风险,严重影响患者生活质量。心腔内超声导管引导下的脉冲消融是一种微创手术,通过在心腔内使用超声导管,医生能够实时监测和构建心脏的三维结构,精确地定位到引起房颤的异常电生理活动区域。

这项技术的优势在于它能够在极低X射线的情况下,安全、准确地引导消融导管到达目标位置,同时房颤脉冲消融技术(PFA)脉冲电场消融术是房颤导管消融领域一种全新的安全、高效的治疗方法。其原理是通过高压脉冲电场,造成细胞不可逆的电穿孔,最终导致细胞程序性死亡。与传统的治疗方式相比,房颤脉冲电场消融安全性更高,具有一定的组织选择性,能显著减少心房食道瘘、肺静脉狭窄、心包填塞等并发症的发生风险。同时脉冲电场消融手术时间短、多点同时放电,每次放电仅需2-4秒,效率高,与其他消融方式相比,能将整体手术时间缩短一半,患者术中痛感减少,手术流程更简单,患者术后恢复更快,是房颤治疗的又一把利剑。

心腔内超声指导的房颤脉冲消融

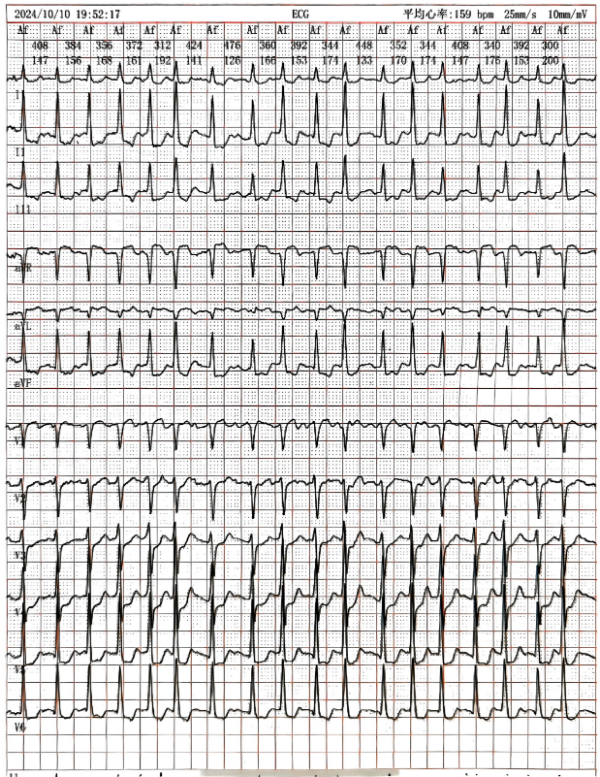

此例手术的患者75岁,长期受房颤的困扰,在活动时或者休息时感到呼吸困难、心慌、头晕眼花、胸部有压迫感甚至疼痛。李杰主任带领团队对病人的情况进行综合评估,认为该例病人因为房颤发作导致左心房增大进而导致二尖瓣重度返流,服用抗心律失常药物无法抑制房颤发作,且长期房颤有发生卒中等并发风险,对患者进行安全有效的节律控制是理想治疗的策略,早期节律控制策略可有效减少心房重构,预防房颤相关死亡、心衰、卒中,且在延缓房颤进展、减少房颤相关症状方面具有重要的潜在作用,决定对该例患者进行房颤脉冲消融术,让患者恢复窦性心律。

病人术前心电图

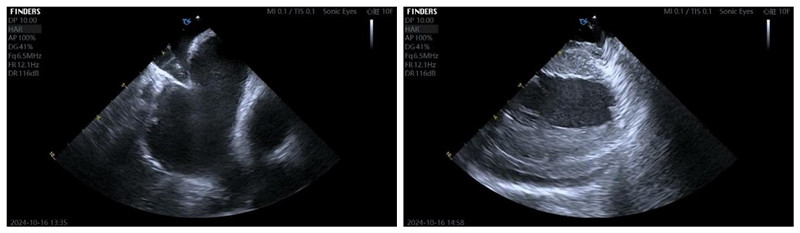

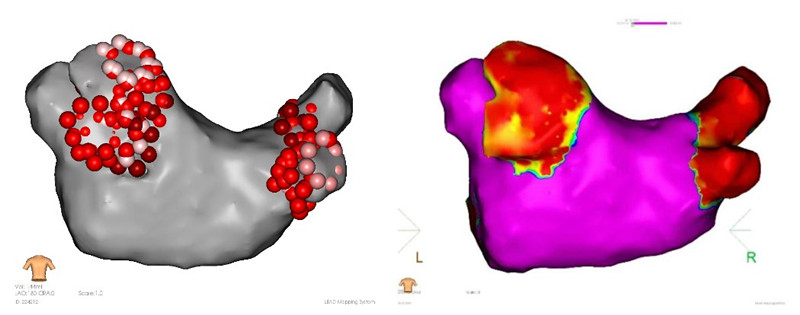

手术过程中,医生首先通过血管插入超声导管,利用超声技术在心腔内构建心脏的三维模型。然后,医生会在三维模型的指引下,将消融导管精确地送到心脏的特定部位。通过释放脉冲能量,成功消除患者心房内触发房颤的异常电位,患者恢复正常的窦性心律。整个手术在局麻下进行,历时一小时左右。患者术后恢复良好,无任何不良反应。

术中操作图

术中ICE指导穿刺并且时刻监测心包

消融图和术后心房基质图

经过治疗病人恢复正常窦性心律

在心血管内科和介入室医生们共同努力下,手术顺利完成

手术后,患者通常需要在医院观察一段时间,以确保一切正常。随着时间的推移,患者的心脏将逐渐适应新的心律,他们将能够重新享受生活,不再受到房颤的困扰。

广西科技大学第一附属医院通过引进这项先进技术,不仅提高了手术的成功率,也极大地改善了患者的生活质量。心腔内超声导管引导下的脉冲消融治疗房颤,是医疗技术进步的典范。这项技术不仅为患者带来了康复的希望,也为心脏健康领域的发展做出了重要贡献。在这里,每一次手术都是对生命的尊重和对未来的承诺。医院的心脏团队由经验丰富的专家组成,他们致力于提供最安全、最有效的治疗方案,确保每一位患者都能得到最佳的医疗服务。

心血管内科是医院临床重点建设专科,设置病床 45张(独立的CCU病床6张)。目前有医生13名 (博士1名,硕士研究生3名,研究生学历5名), 其中主任医师2名,副主任医师3名,主治医师4名, 住院医师4名。护理人员18名,均具有专业护理资格,层次结构合理,能胜任心血管内科护理工作。

图/文 李杰